生産計画を支える“データの力” 〜Asteriaによるデータ自動連携の事例紹介〜

目次

はじめに:なぜ今「データ整備」が重要なのか?

近年、製造業において生産計画の精度は、企業の競争力を左右する最重要要素の一つとなっています。

市場環境はグローバル化や需要変動、サプライチェーンの複雑化により、かつてないスピードで変化しています。この変化に迅速かつ柔軟に対応するためには、正確でタイムリーなデータの活用が不可欠です。

しかし、現場では「データが分散している」「更新が遅い」「フォーマットが統一されていない」といった課題が残っているとよくお伺いします。

こうした状況では、データ活用や分析をしようにも、誤った前提に基づく判断が増え、結果的に生産計画の精度を損なうリスクがあります。つまり、データ整備は単なるIT課題ではなく、経営戦略そのものに直結するテーマなのです。

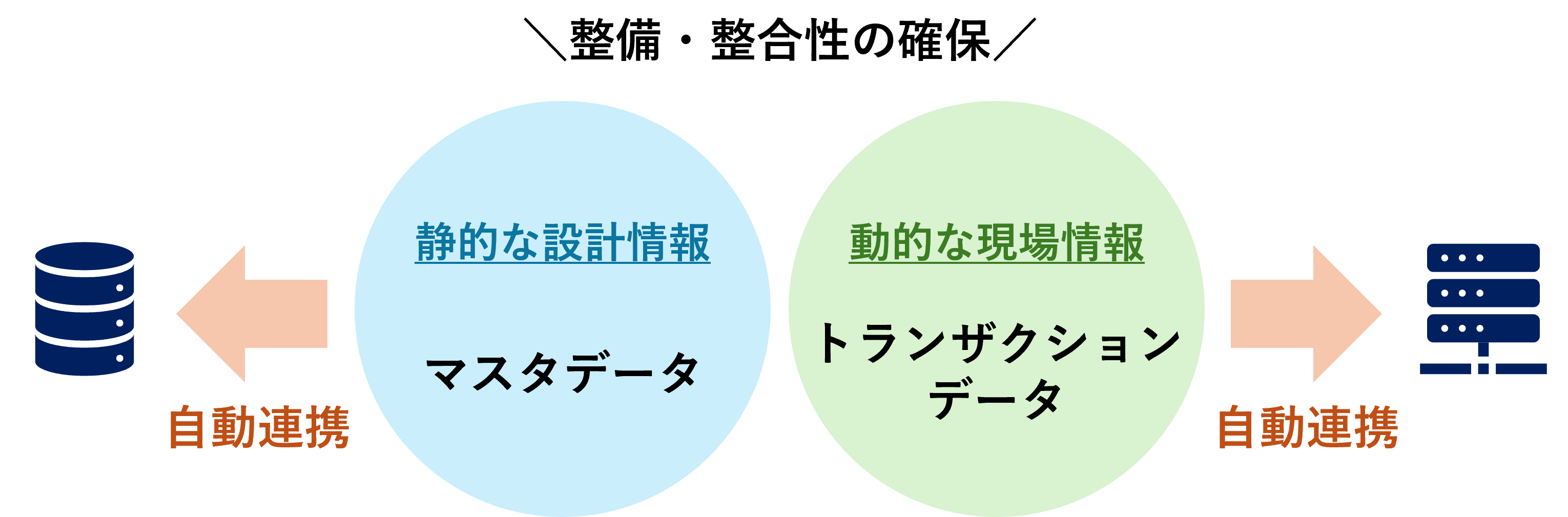

特に重要なのが、基幹システムとのマスタデータとトランザクションデータの整備と自動連携です。

マスタデータが不整合を起こせば、生産計画や在庫管理などに誤差が生じ、余剰在庫や欠品といった問題を引き起こします。

また、トランザクションデータがリアルタイムで連携されなければ、現場の状況を正しく反映できず、計画と実績の乖離が拡大します。

さらに、データ整備は「持続可能なシステム活用・運用」の基盤でもあります。

システム導入時だけでなく、運用をしていく上で継続的にデータの品質や連携を維持する仕組みを構築することにより、将来的なDX推進やAI活用にもスムーズに対応できます。

逆に、データ品質やデータ連携を軽視したままでは、システムのブラックボックス化や属人化が進み、企業全体の意思決定スピードが低下する恐れがあります。

今こそ、データ整備は「攻めの経営」を支える戦略的投資」として、単なるコストではなく、競争力を高めるための必須条件として位置づけることが、製造業の未来を左右する重要なポイントだと考えます。

生産計画に必要なデータとは?

生産計画を立案する上で、まず重要なのがマスタデータです。

これは製造業における「設計図」とも言える存在で、品目マスタ、BOM(部品表)、BOP(工程順序、使用設備、作業時間など)が含まれます。

これらの情報が正確でなければ、製品を正しく作ることはできません。

例えば、BOMに誤りがあれば部品の手配が滞り、BOPが不整合なら工程の順序や設備の割り当てに混乱が生じます。結果として、納期遅延や品質不良といった重大な問題を引き起こします。

また、トランザクションデータも生産計画を立案する上で重要なデータとなります。

トランザクションデータは日々の業務で変動する「現場のリアル」を反映する情報です。

受注情報、在庫状況、進捗実績、購買・入荷情報などがこれに該当します。これらのデータが正確かつタイムリーに更新されることで、計画は現実に即したものとなり、納期遵守や在庫最適化が可能になります。

逆に、トランザクションデータが遅延すれば、計画は過去の情報に基づく「絵に描いた餅」となり、実行性を失います。

つまり、生産計画の精度は、「静的な設計情報(マスタデータ)」と「動的な現場情報(トランザクションデータ)」の両輪が正しく整備されているかどうかにかかっています。

この2つが整合性を保ち、システム間で自動連携されることで、計画は初めて「実行可能な戦略」となります。

➢”生産計画システム運用を最適化するマスタ管理”についてのブログはこちらから

データ整備の課題と現場のリアル

理想的なデータ整備の重要性は理解していたとしても、現場では多くの課題が存在します。

典型的なのは、マスタデータの更新が属人化している課題です。

特定の担当者しか更新方法を知らない、あるいは更新作業が後回しにされることで、古い情報がシステムに残り続けます。

また、トランザクションデータの入力遅延も深刻です。

現場の負荷や入力作業の煩雑さから、進捗や在庫情報がリアルタイムで反映されず、計画担当者は「最新の状況」を把握できません。

さらに、ERP、MES、スケジューラなど複数のシステムが存在することで、データが分断される問題も顕在化しています。

システム間の連携が不十分だと、情報はサイロ化し、計画立案に必要な全体像を得ることが困難になります。

結果として、計画は部分的な情報に基づくものとなり、精度や実行性に大きな影響を及ぼす可能性もあります。

現場のリアルは、「データ整備は重要だが、日常業務の中で後回しになりやすい」というジレンマです。

この課題を解決するには、属人化を排除する仕組み化、入力負荷を軽減する自動化、そしてシステム間のデータ連携基盤の構築が不可欠です。

これらを実現することで、計画精度の向上だけでなく、現場の負担軽減や業務効率化にもつながります。

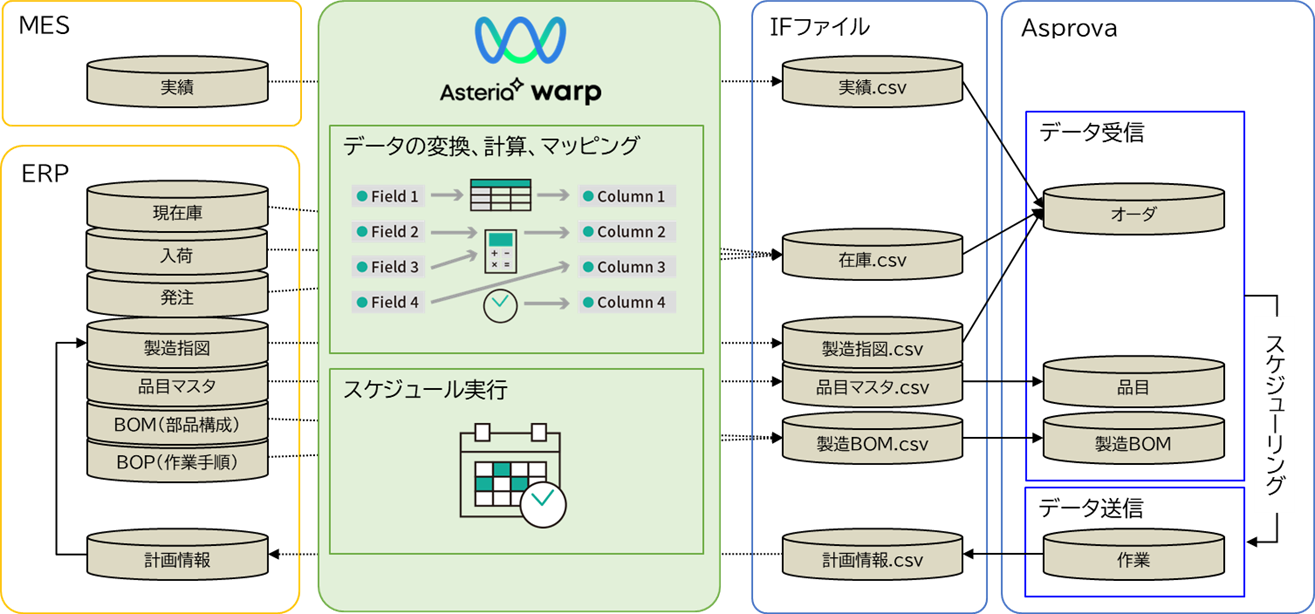

自動連携事例:Asteria Warp(アステリアワープ)で実現するデータ連携のスマート化

Asteria Warp(アステリアワープ)は、ノーコードでシステム間のデータ連携を実現するEAIツールです。

ERPやスケジューラ、MESなど異なるシステム間のデータを自動で連携・変換・加工することが可能で、手作業によるデータ転記の手間やミスを大幅に削減できます。

例えば、ERPからスケジューラへ品目マスタや在庫情報を定期的に連携することで、常に最新の情報に基づいた生産計画が可能になります。

ある製造業のお客様では、スケジューラとERP間のデータ連携をAsteria Warpで実現しました。

当初、連携方法として3つの案がございました。

1つ目の案は、全てのマスタ・トランザクションデータを夜間バッチで処理する方式です。

2つ目の案は、全てのマスタ・トランザクションデータを日中にリアルタイムで連携する方式です。

3つ目の案は、1と2を組み合わせたハイブリッド方式です。リアルタイム性が必要な在庫や発注情報のみを日中に連携し、その他の頻度の低いデータは夜間バッチで処理する方式です。

この3つの案を試行した結果、3つ目の案を採用しました。

理由は、計画の即時性と精度の向上、現場での意思決定スピードの改善、さらにシステム負荷が可能になるためです。

Asteria Warp(アステリアワープ)はJOB設定も柔軟なため、それぞれの案を試しながら、運用面とシステム負荷を考えながらフロー設定の変更やテスト施行も容易に行うことが可能です。

今回の導入においてはその点、お客様にも高く評価いただくことができました。

|

項目 |

案① |

案② |

案③ |

|

情報鮮度 |

△ 限定的(鮮度不足) |

◎ 全データが最新で即時反映 |

〇 即時反映データと、夜間連携のハイブリット |

|

計画精度 |

△ 日中に更新されたデータは翌日にならないと分からない |

〇 最新データを使った計画が可能 |

〇 最新データを使った計画が可能 |

|

システム |

◎ 軽い(限定的な連携のみ) |

△ 高負荷(常時連携) |

〇 負荷を分散できる 低頻度で問題ない夜間連携マスタは、任意連携を行い、運用対応 |

まとめ:データ整備×連携で実現するスマート生産計画

生産計画の高度化を実現するためには、正確なマスタデータとトランザクションデータの整備、そしてそれらをリアルタイムで連携する仕組みが不可欠です。

データが不整合を起こせば、計画は現場の実態と乖離し、納期遅延や在庫過剰といった問題を引き起こします。

逆に、データ品質と連携精度が高ければ、計画は「実行可能な戦略」となり、企業の競争力を大きく高めます。

ここで鍵となるのが、現場負担を最小化しながらデータ連携を実現する仕組みです。

従来のシステム間連携は、専門的な開発や複雑な設定が必要で、現場にとって大きなハードルでした。

しかし、Asteria Warp(アステリアワープ)のようなノーコードツールを活用すれば、IT知識やプログラミングが不要でシステム間のデータ連携を自動化でき、現場の負担を軽減しつつスピーディな導入が可能です。

これにより、属人化や入力遅延といった課題を解消し、データの鮮度と整合性を維持したスマートな生産計画を実現することが可能です。

さらに、今後はAIやIoTとの連携による自動化・最適化が加速します。

IoTセンサーによる設備稼働状況の把握や、AIによる異常検知をするとなった際にも、データ整備と連携の基盤があってこそ機能します。

データ整備と連携は、単なるIT課題ではなく、製造業の未来を左右する経営戦略です。

ノーコードツールを活用した柔軟な連携基盤を構築し、AI・IoTとの融合を進めることで、企業は「スマート生産計画」という次のステージへ進むことができます。

➢関連ブログはこちらから

システム間の結合を疎結合すべき理由|柔軟で持続可能なITアーキテクチャの鍵とETL/EAIの有効性

筆者

プロフィール

松野 隼弥 Takaya Matsuno

経歴:

2015年からAsprova導入エンジニアとしてのキャリアをスタートし、 2018年にはシニアAPT認定を取得。

以降はプロジェクトリーダーとして、Asprovaの導入支援を行う。

スケジューラの導入に加え、計画に対する実績収集や、計画と実績の“見える化”の仕組みも導入。

その経験を活かし、Asprova PlusやMotionBoardを活用した工程分析モデルの企画・立案にも取り組む。

また、最新の自動計画立案機能「Solver」については、立ち上げ当初の2021年からPoC(概念検証)に参加。

現在はAsprovaの導入を中心とした十数名のエンジニアグループで、グループリーダーを務めており、プロジェクトの責任者・アドバイザーとして案件に参画。

『今後も導入経験を活かした記事を発信していきますので、ぜひご覧ください。』

お困りごとがありましたら、お気軽にお問合せください。