SCMによる在庫適正化 vol.1 製造業における需給計画の必要性

連載テーマ「SCMによる在庫適正化」

- Vol.1 製造業における需給計画の必要性

- Vol.2 需給計画ができていないとどうなる…?

- Vol.3 SCM(サプライチェーンマネジメント)による需給計画

- Vol.4 SCM導入検討プロジェクトの進め方

- Vol.5 KPI達成を目指す在庫管理の考え方

- Vol.6 Coming Soon...

製造業様において、多くの企業様で抱えられている課題の一つが在庫の適正化です。

「在庫適正化」を解決目標に掲げながら、長年の課題になり続けている製造業様は少なくないのではないでしょうか?

そこで、今回から在庫適正化を実現するための『SCMによる需給計画』をテーマに連載をさせていただきます。

SCMソリューション「PlanNEL」の概要資料はこちらからダウンロード頂けます

在庫とは?

まず、改めてのお話にはなりますが、「在庫とは何か」についてお話させていただければと思います。

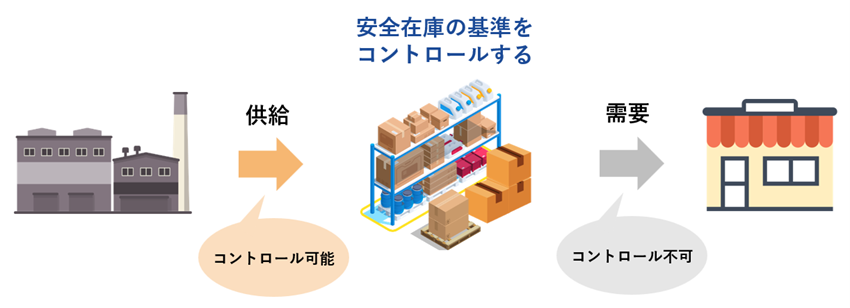

在庫というのは、“需要と供給の結果“というように捉えることができます。

生産や仕入れによる供給量は自社の裁量で調整できますが、一方の需要数というのは外部に依存し、その都度変わり、調整することができませんので、結果として在庫数そのものをコントロールすることはできません。

そのため、唯一コントロールできるのは“在庫としてどれだけのバッファを持つか”という『安全在庫の基準』ということになります。

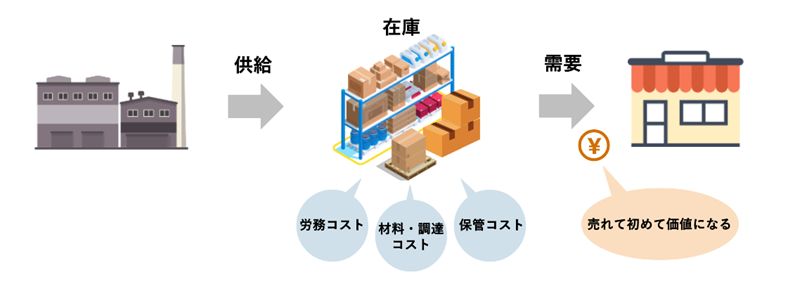

また、在庫は営業目線で言えば、売るための商品になりますので「資産」と言えるかもしれませんが、調達コストや生産にかかる労務コストや材料のコスト、保管をしておくためのコストなどがかかってくるかと思いますので、在庫を保持している間はそれらのコストを抱えていることになります。

そして、在庫は、その製品が売れて初めて「価値」になります。

従って、言い換えれば、売れる在庫は資産ですが、売れない在庫は負債ということになります。

では、健全な在庫の状況とはどういった状況を指すかと言いますと、当たり前にはなってしまいますが、在庫の回転率が高く、欠品率が低く、死蔵品も低く、在庫保管日数が短いという状態が健全な在庫状態と言えます。

これは、倉庫に在庫を長くとどまらせず、売れる在庫を保管するための“一時的な置き場”とすることが必要です。

以上のことから、「売れる在庫は資産、売れない在庫は負債」であるならば、在庫の状態で企業の健全性を推測できるとも言えます。

需給計画の必要性(需給バランスの適正化)

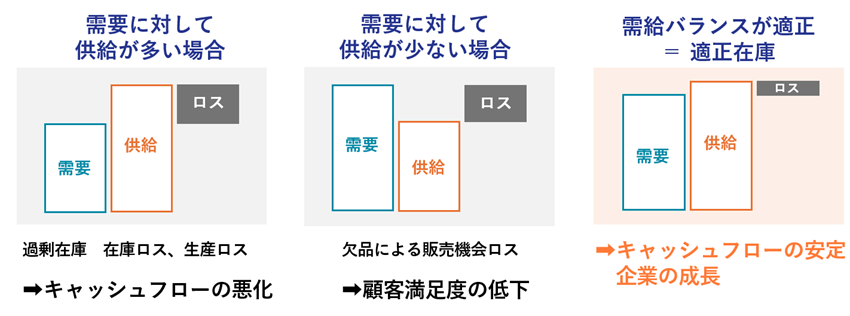

ではその在庫のバランスについてですが、需要に対して供給が多い場合は、過剰在庫となり、先ほどご説明したように“負債“を抱えている状態になりますので、キャッシュフローの悪化に繋がってしまいます。

しかし、その逆で、在庫を減らしたいために需要に対して供給が少なくなってしまった場合は、欠品による販売機会ロスが発生してしまいますので顧客満足度の低下となり、将来的な企業の成長に繋がりません。

従って、需給バランスが適正であること=適正在庫数を持つことが、キャッシュフローの安定や企業の成長に繋がっていきます。

そして、需給バランスの適正化を目指すうえで必要不可欠なのが『需給計画』となります。

需給計画の必要性(市場環境・競合環境から見た必要性)

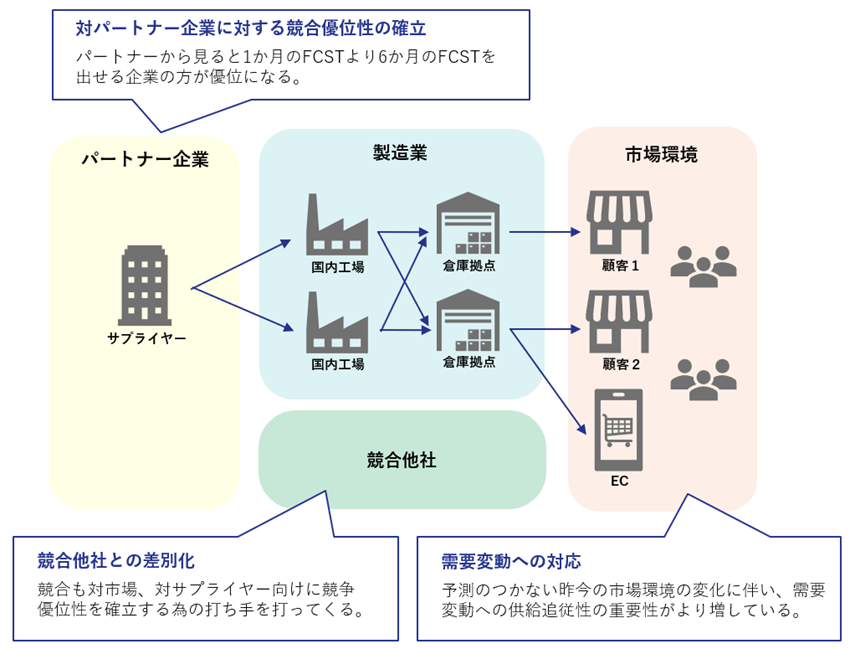

更に、需給計画は在庫適正化の視点だけでなく、市場環境や競合環境の視点からから見た場合にも必要かつ重要だと言えます。

例えば、パートナー企業に対する競争優位性を確立するという点において。

パートナー企業側から見たときに、1か月分のみのフォーキャストを出す企業よりも、需給計画をしっかり行っていて6か月分のフォーキャストを出してくる企業の方がパートナーとの関係構築上優位になります。

次に、対市場環境の需要変動への対応について。

予測のつかない昨今の市場環境の変化に伴い、需要変動への供給追従性の重要度がより増している中で、その場その場での対応ではなく、需給計画に取り組んでいくことで需要変動を素早くキャッチし変動に応じた対応をすることができます。

そして、競合他社との差別化という点において。

今までご説明したような対応は、競合企業も、対市場、対サプライヤー向けに競争優位性を確立する為の打ち手を打ってくることが考えられますので、競合より早く需給計画に取り組む必要があります。

以上のような内容からも、対市場、対パートナー企業への競合差別化を図りつつ持続的な経営をしていくために、販売側の打ち手だけではなく、早期に柔軟な需給計画の打ち手を行うことが必須と言えます。

まとめ

今回は基本的な在庫の考え方と、需給計画の必要性についてお話しさせていただきました。

これまで自社の“在庫計画“について取り組まれている方は多くいらっしゃるかと思いますが、それを“需要と供給のバランス計画“というように改めて捉えなおし、その必要性や重要性を再認識いただける機会になりましたら幸いです。

更に次の記事からは、「需給計画ができていないとどうなるのか?」や「根拠に基づく需給計画とは?」という点についてお話しさせていただきます。