【徹底解説】データ利活用の促進!Dr.Sum Datalizerで始める あなたの”データドリブン”な分析

目次

1.はじめに

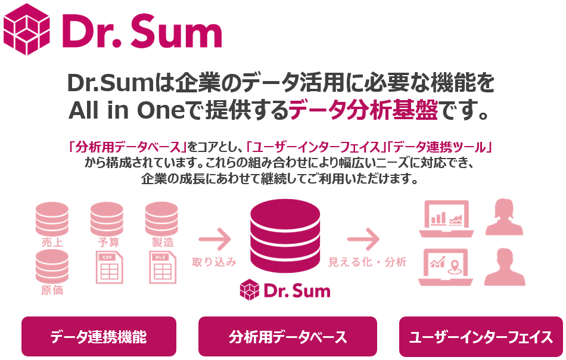

皆さまは「Dr.Sum(ドクターサム)」や「Dr.Sum Datalizer」というアプリケーションをご存じですか?

これらはウイングアーク1st株式会社が開発・提供している【データ分析基盤】で、企業のデータ利活用をサポートしています。

さて、この記事にたどり着いたということは、このアプリケーションをご存じか、データ利活用や業務効率化に課題を感じているのではないでしょうか?

このブログでは「Dr.Sumの機能概要」と、「Dr.Sum Datalizer」について、データ利活用事例を交えながらご説明いたします。

2.Dr.Sumとは?

「Dr.Sum Datalizer」を使った企業でのデータ利活用を紹介する前に、まずはデータを溜める本体の「Dr.Sumの機能概要」を説明しましょう。

Dr.Sumは一言で表すと 『社内のデータ利活用を加速させる【データ分析基盤】』だと弊社は考えています。

Dr.Sumの主な特長 としては、以下の4つが挙げられます。

Ⅰ.大量データの高速集計・多重処理に特化した分析用データベース

特許を取得した独自のカラム(列)型データベースエンジンとインメモリ技術により、億単位データも秒単位で

集計可能です。(複雑なチューニング不要ですぐに使えるパフォーマンス!)

※弊社無料セミナー で『Dr.Sum vs 一般的なRDB』の速度比較も公開しています!

Ⅱ.ノンプログラミング開発

SQLやスクリプト不要で、GUIベースでデータベース構築・運用が可能です。

ETL処理やデータ加工もドラッグ&ドロップで実装できるのが嬉しい点。

Ⅲ.クライアントライセンスフリー

1テーブルあたりのMAXデータ格納件数でのライセンス形態なので、ユーザー数に応じた追加費用が不要となり、

全社展開しやすいコスト構造となっています。 またユーザーに対して権限設定を実施することで機密情報への

アクセス制限も可能です。

Ⅳ.豊富なデータ連携機能

CSV、Excel、ODBC/JDBCなど多様なデータソースに対応しており、IoTデータやセンサーデータの取り込み・加工も

ノーコードで可能です。

と、深い専門的な知識が無くても、またDX部門や情報システム部門でなくても使いこなせるアプリケーションです。

『大量データの集計に強い、ノーコードにも対応した分析データベース』と認識していただいても結構かと思います。

~Dr.Sum製品紹介資料はこちらから~

3.企業でのデータ利活用はどう進める?

2.でDr.Sumの主な特長を紹介しましたが、溜まったデータは利活用しなければ価値が激減します。例えば「売上情報」や「在庫推移」などを分析し、意思決定に活かすことが重要です。 Dr.Sum自身にも[CSV出力機能]や[Dr.Sum SQL Executor(※1)]といったデータを出力・検索する機能はあるのですが、実際に営業担当者や現場担当者の方が使用するには利活用しにくかったり、SQLを記述するのでハードルが高かったりします。

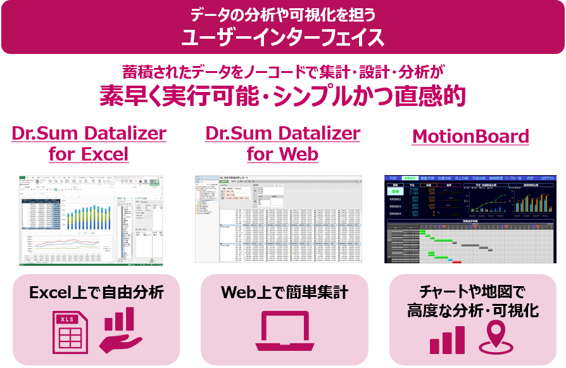

そこで、次に紹介するのはDr.Sumへ溜めたデータをカンタンかつスムーズに利活用する手段について、です。 Dr.Sumを導入されている企業様が選択している、主なデータ利活用のインターフェイスをもとに以下にご紹介します。

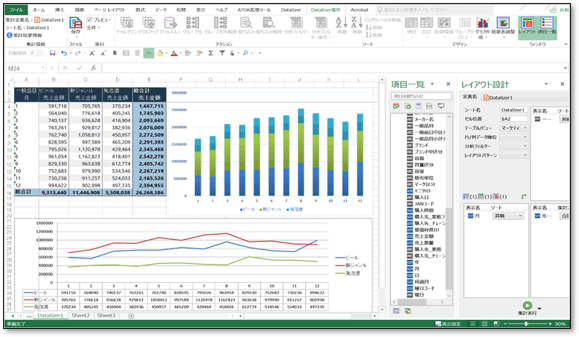

〇Excel感覚で集計後のデータ二次加工も容易:「Dr.Sum Datalizer for Excel」

Excelの操作感をそのままにデータ集計やデータ分析の実施が可能です。 出力した内容をExcelブックとして保存できる

ので、報告資料やメールへの添付資料としても容易に運用ができます。 また出力後のデータ二次加工に優れている点も

特長のひとつで、グラフを作成したりフィルターをかけたりExcelの機能をそのまま利用することができます。

※※4.のパートでは「Dr.Sum Datalizer for Excel」の詳細な活用方法を紹介します※※

〇Webブラウザで誰でも手軽にデータ分析:「Dr.Sum Datalizer for Web」

Webブラウザ上で集計・分析・レポート表示ができるツールです。 ご利用端末へのアドイン等のインストールが不要なので誰でも簡単に使えるのがメリットです。

さらに出力したデータもCSV形式やExcel形式でダウンロードができます。

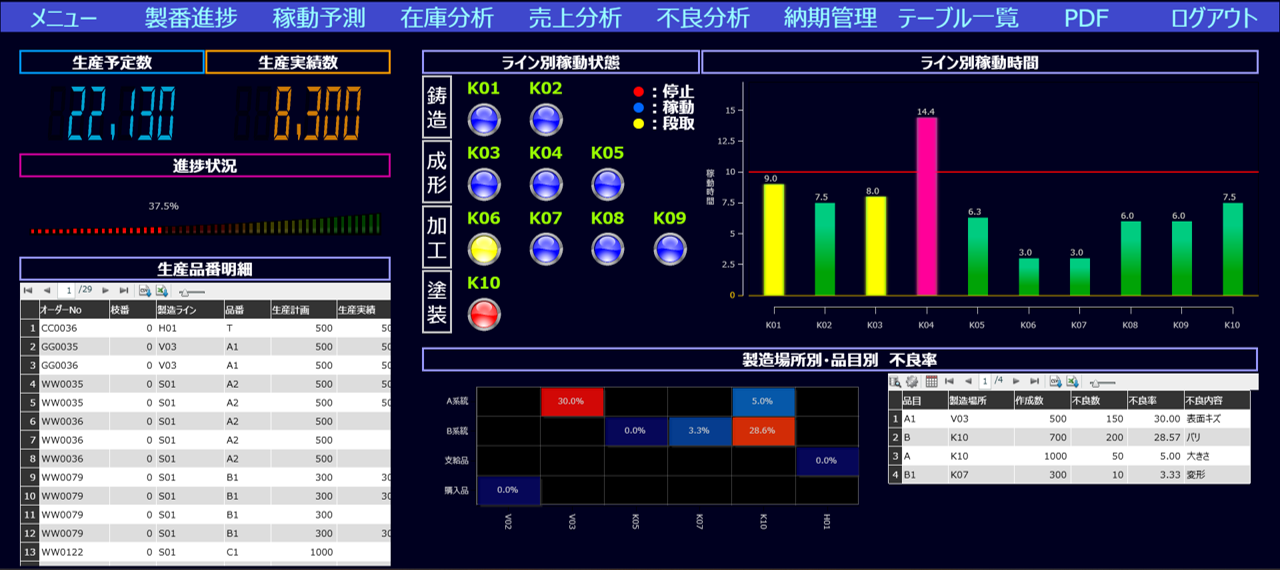

〇豊富な種類のチャートやビジュアル機能でデータ可視化:「MotionBoard」

多彩なチャートや地図機能により、表現力豊かなダッシュボードが作成可能です。 細かくデータを確認する、軸を頻繁に変えて多角的に分析する、というよりは、検索条件を変えたりアラートを出したり、データをグラフィカルに表現して運用する場合に採用されます。

またプッシュ通知、データ入力機能も兼ね備え、データ可視化や分析だけでなくモニタリングツールとしての運用や在庫管理などの簡単な業務アプリも作成することができます。

さて、3パターンのデータ利活用方法を紹介しました。どれも特長があり『どういったデータ活用がしたいか』によって

インターフェイスを選択することが重要ですね。またどのインターフェイスもウイングアーク1st株式会社の製品となっており、Dr.Sumとはとても親和性が高くなっています。

4.企業で使える「Dr.Sum Datalizer for Excel」利活用例(出力形式編)

ここからは「Dr.Sum Datalizer for Excel」を用いたデータ利活用方法について記述していきます。

「Dr.Sum Datalizer for Excel」の大きな特長は前述の通りですが、この章では、より細かく出力形式と併せて活用方法を見ていきましょう。

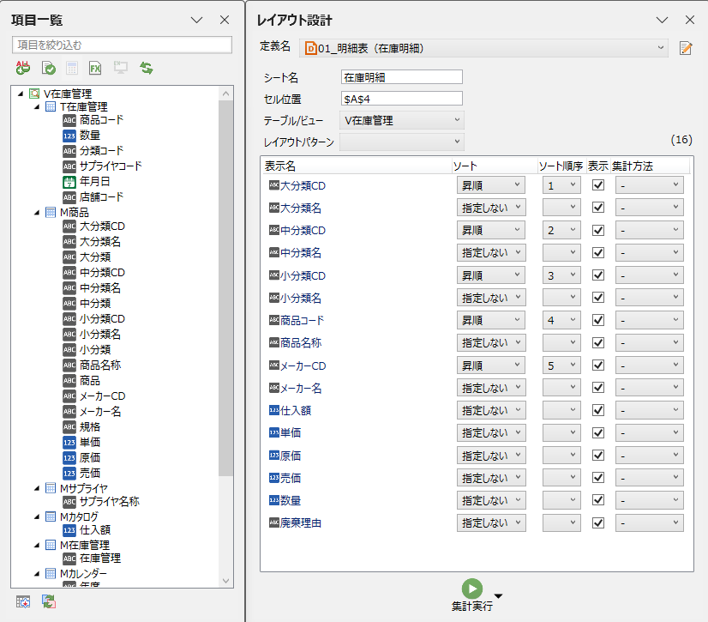

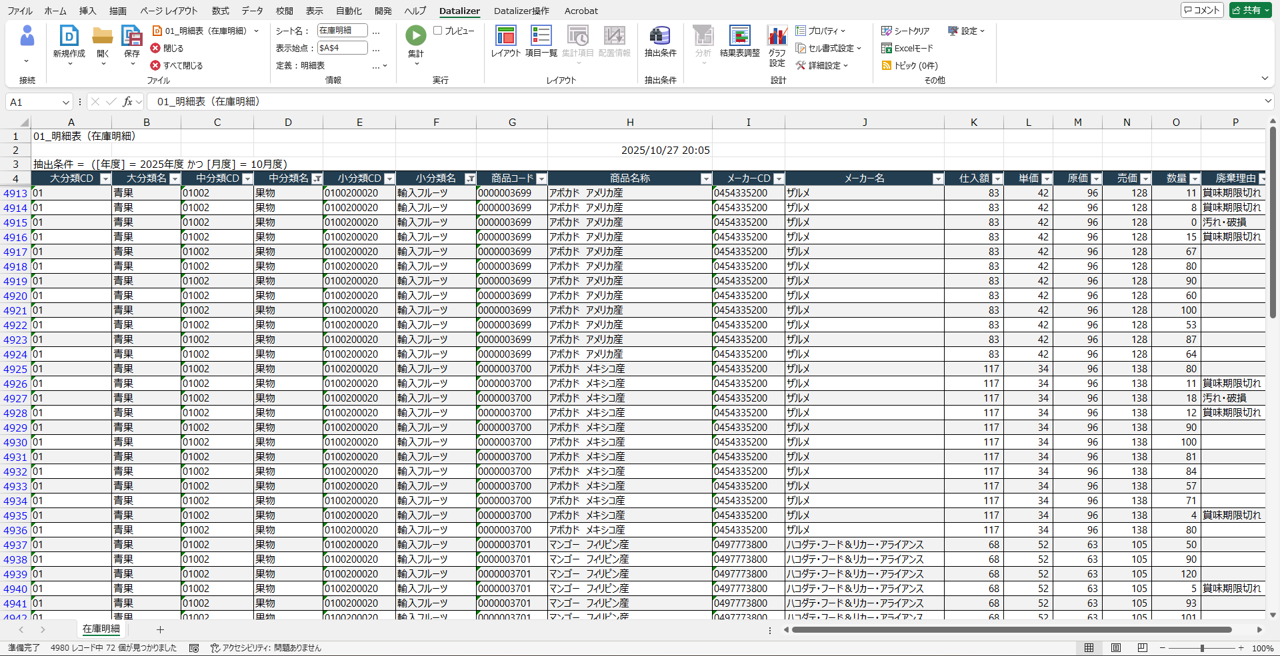

★ データの一覧を表示する「明細表」

利用可能な項目の一覧からデータ出力したい項目を[レイアウト設計]へドラッグ&ドロップで配置します。

そして集計実行することで得られるデータの明細を表示した結果表を指します。

データを一番粒度の細かい状態で一覧形式として出力したい場合に利用されます。具体的には、日ごとの「受注リスト」や「出荷リスト」、品番単位での「在庫明細」、製造サイクルタイムを見直す際の「商品マスタの一覧表示」で活用されることが多い出力形式となります。

またデータ出力した後に[Excelのフィルター機能]を活用することで、必要データの絞り込みができ、データの二次加工にも利便性が高い出力形式です。

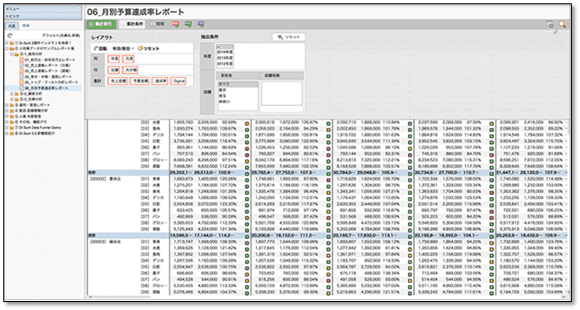

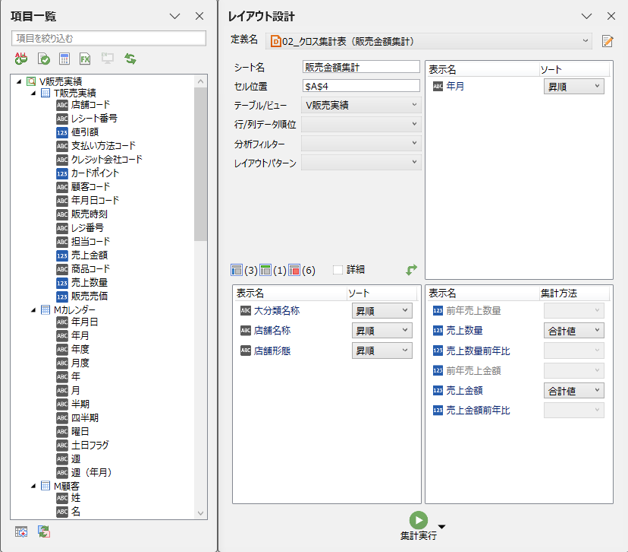

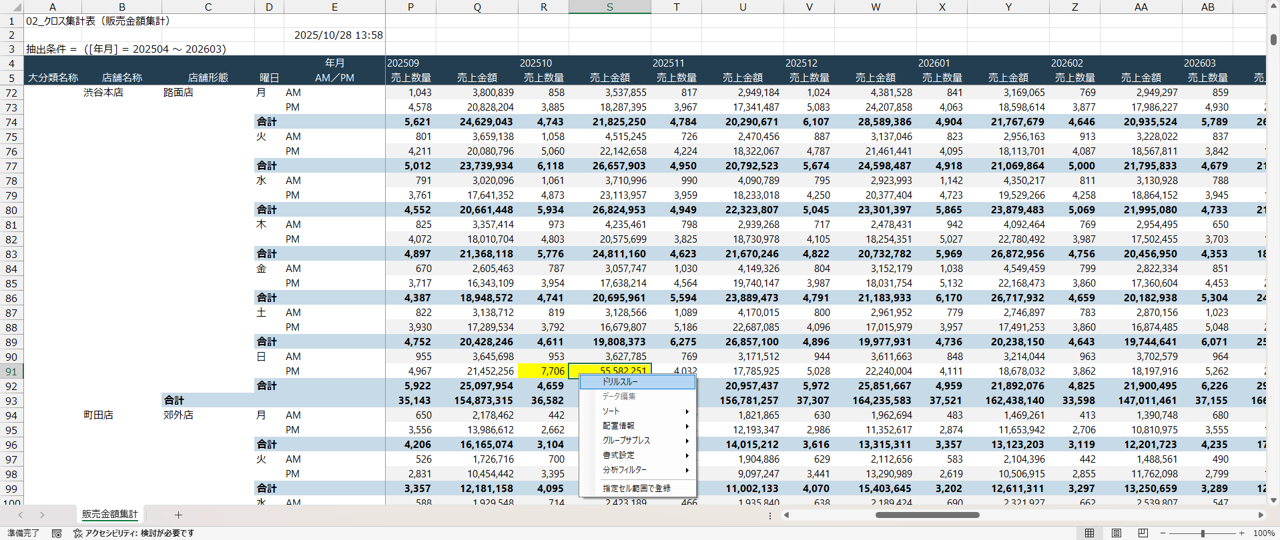

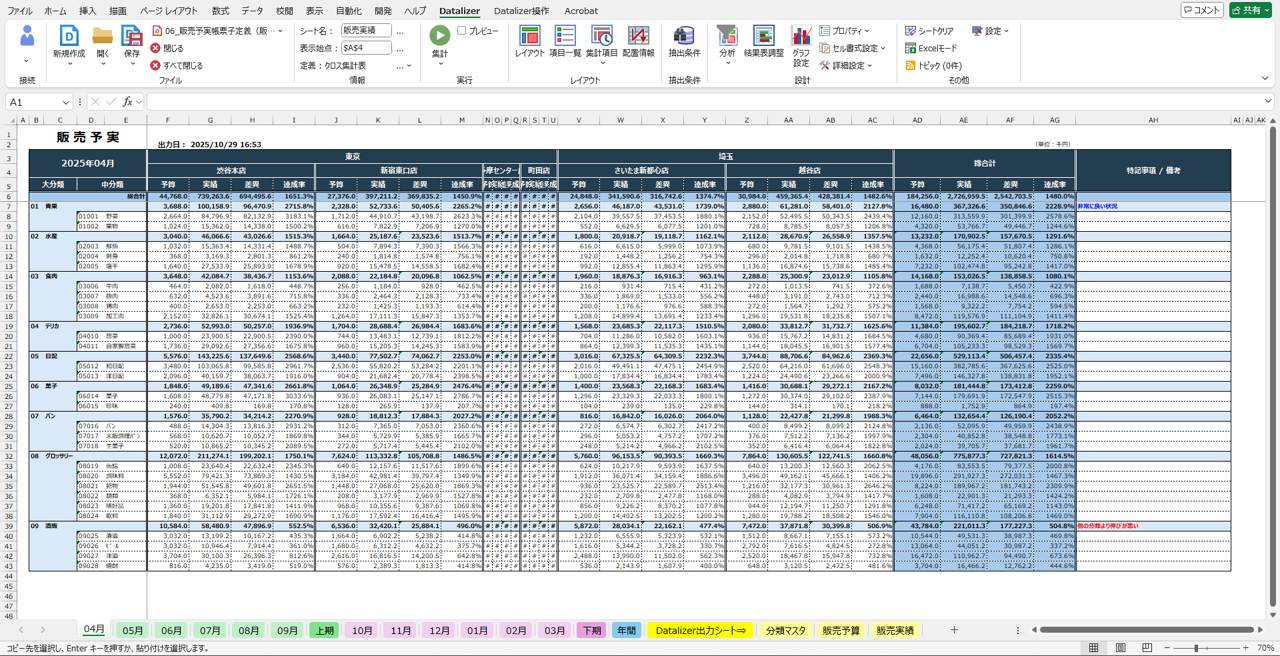

★ 分析切り口を指定して集計させる「クロス集計表」

「クロス集計表」は分析の切り口となる項目を[行項目]や[列項目]に配置し、集計対象を[集計項目]に配置した出力形式です。主な利用用途としては複数の項目を組み合わせて、データの関連性を可視化・分析する際やパターンや傾向を把握する際に利用します。

“キモ”としては集計の切り口となる軸の指定です。

行項目 : Excelの縦(行)方向に値が表示されていく項目

列項目 : Excelの横(列)方向に値が表示されていく項目

集計項目 : 集計や分析を実施したい項目

例えば、「部門ごとの月別の売上集計」や「店舗ごとの世帯人数別の購入数量・金額集計」、「製造ラインごとの不良要因別の件数集計」等、さまざまな切り口でデータ集計をする場合に用います。

また「Dr.Sum Datalizer」シリーズでは[事後計算]や[ドリルアクション]を用いることで、より効率よく高度な分析を実施することも可能です。

[ドリルアクション]については別途「◇よりデータを深堀するドリルアクション」にて後述します。

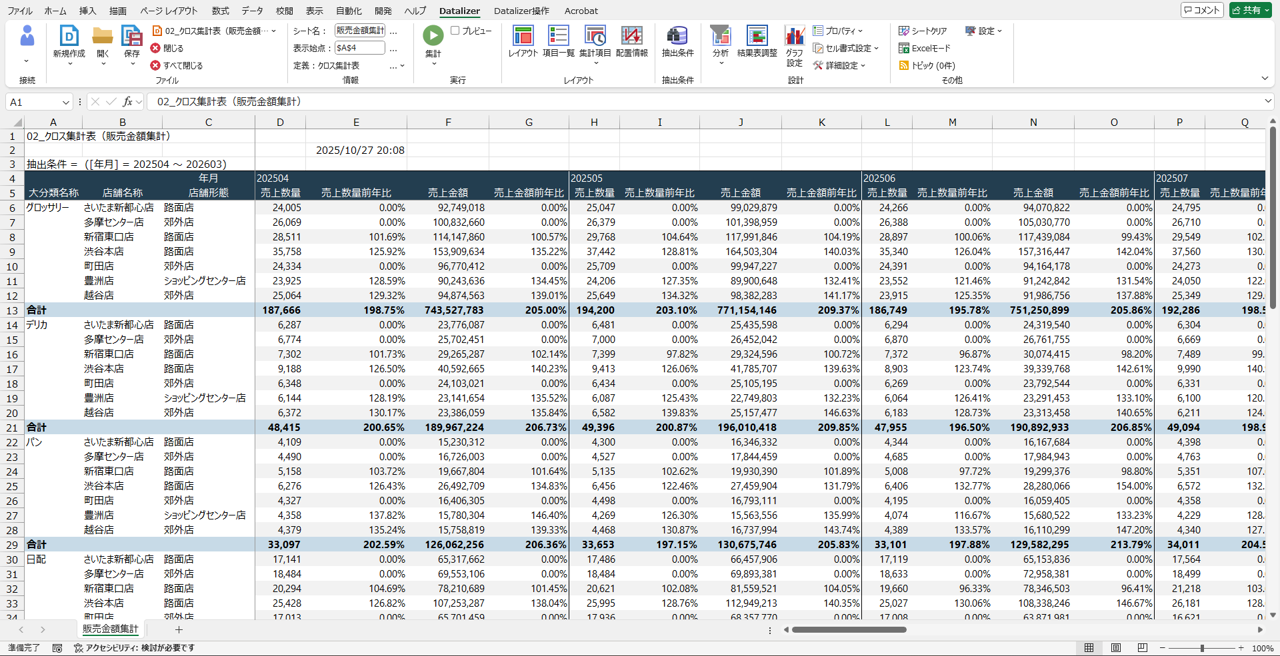

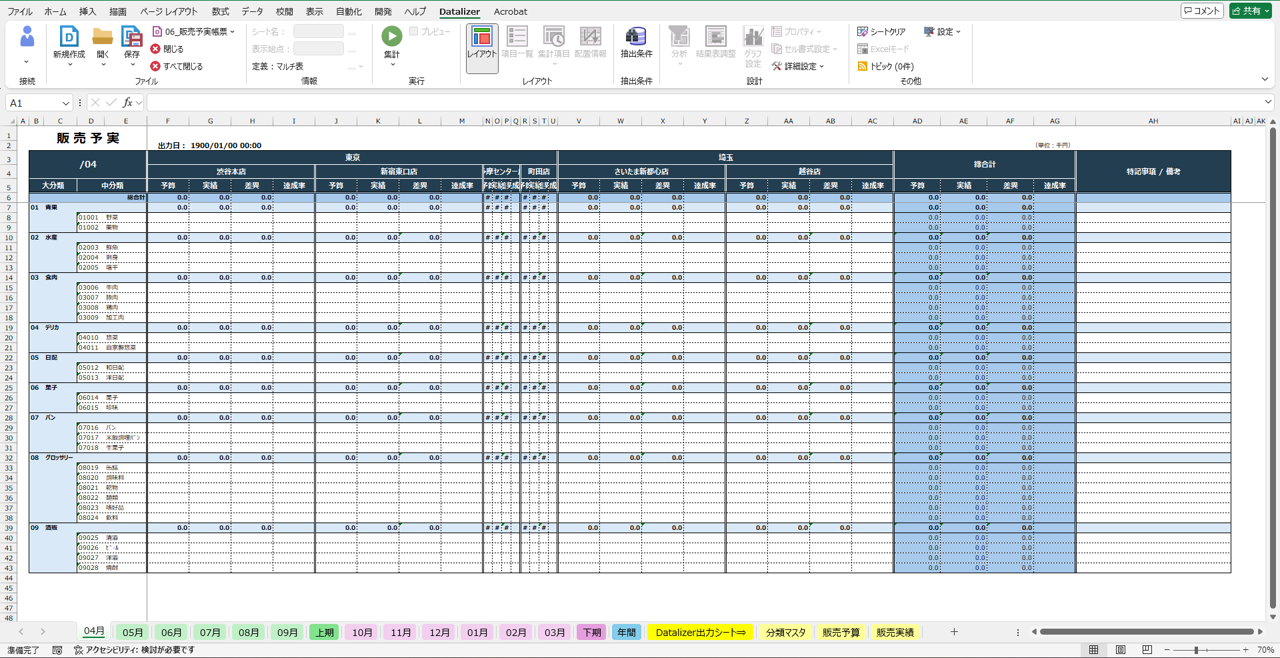

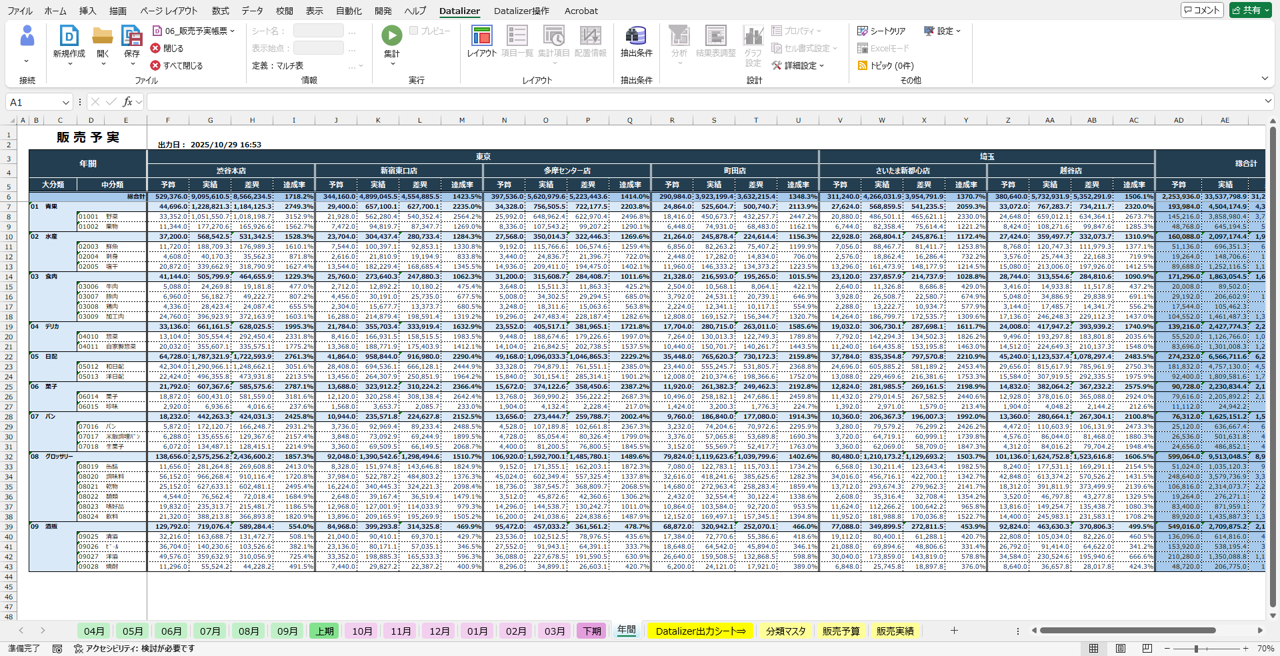

★ 複数の集計定義を1度に実行「マルチ表」

サーバーへ保存した複数の集計定義(明細表やクロス集計表)を1つのファイルにまとめ、1度の実行でExcelブック(1シートや別々のシート)に表示することが可能です。

例えば「月別の生産推移」、「当月のライン別の生産推移」、「当月のライン別で発生した不良内容状況」を1つのブックで毎月報告するとします。単体の明細表やクロス集計表ではそれぞれ集計させて結果を取得することとなり、少なくても「3回」集計実行するとともに、その都度集計定義を切り替える必要があります。ですが、「マルチ表」では1つのファイルを開き1度の集計実行で各種データが取得できるのです。

また検索条件を入力する場合も「3回」それぞれ入力が必要なのですが、「マルチ表」では1度の入力でカンタンに1ブックの報告書を作成することができます。

この図の例では1度の実行で「販売金額状況」と「当月返品・クレーム」のシートへデータを出力し、「販売金額状況」では1シートには出力位置を調整し2つの結果を出力しています。 1度の実行で複数の結果が得られるため、報告書作成や関連する複数のデータ出力の手間を大きく省くことができます。

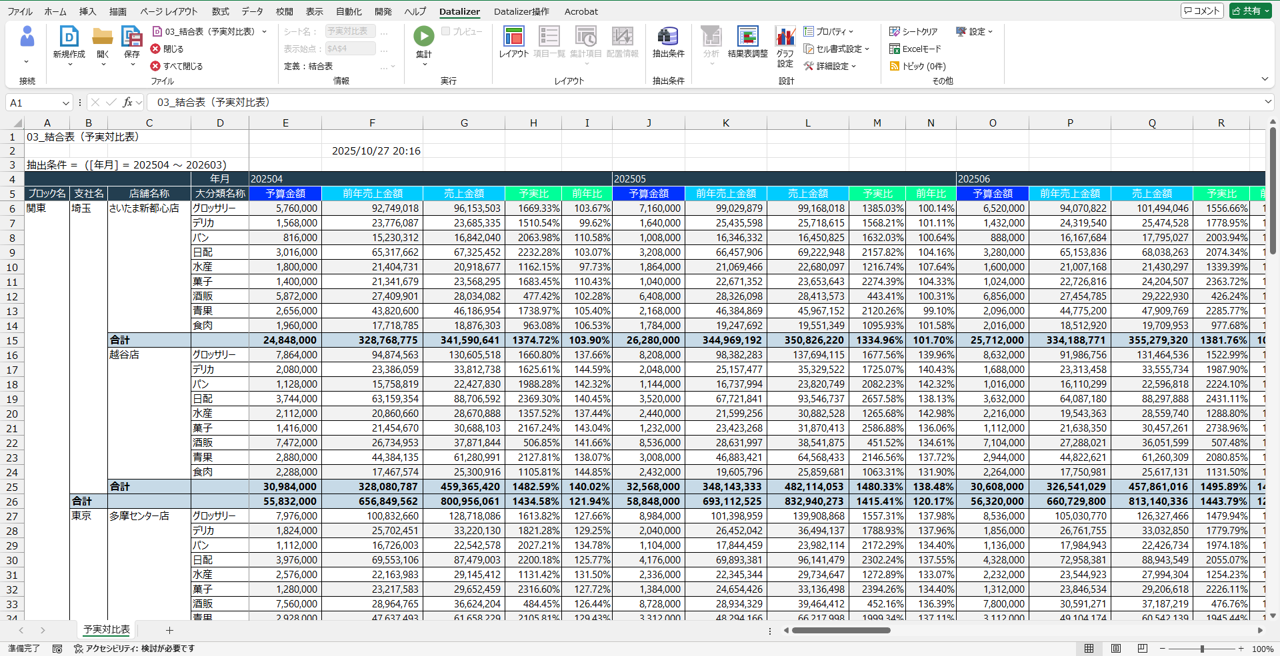

★ 仮想的に複数の集計結果を結合し表示する「結合表」

複数の集計結果を結合した表を「結合表」と言います。この「結合表」も複数の集計定義を1ファイルに組み合わせて使用します。

例えば「予算データから販売予算」の集計定義を「実績データから販売実績」の集計定義を作成し、それらファイルを組み合わせた結合表があります。この「結合表」では集計結果をExcelに描写する際にExcel関数の"VLOOKUP関数"のようにデータを自動的に組み付けて1つの結果表で出力してくれるのです。

通常は異なるデータテーブルから1つの結果表とするためには、予め集計するためのデータを専用に作成する必要があります。しかし「結合表」の機能によって、そのようなデータ加工処理を省けるため、ITの専門知識が高くなくても異なるデータテーブルから1つの結果表を作成することができるのです。またDatalizerの[事後計算]を使用することで、「予算に対する進捗(販売実績/販売予算)」も特別なデータ加工処理なくカンタンに計算させることもできます。

5.企業で使える「Dr.Sum Datalizer for Excel」利活用例(テクニック編)

ここまでで、「Dr.Sum Datalizer for Excel」の基本的な出力形式をご理解いただけたかと思います。しかし、実際の業務では「もっと効率的に分析したい」「さらに深掘りしたい」というニーズが出てきますよね。

そこで次は、データ活用をさらにレベルアップする便利な機能やテクニックを詳しく解説します。

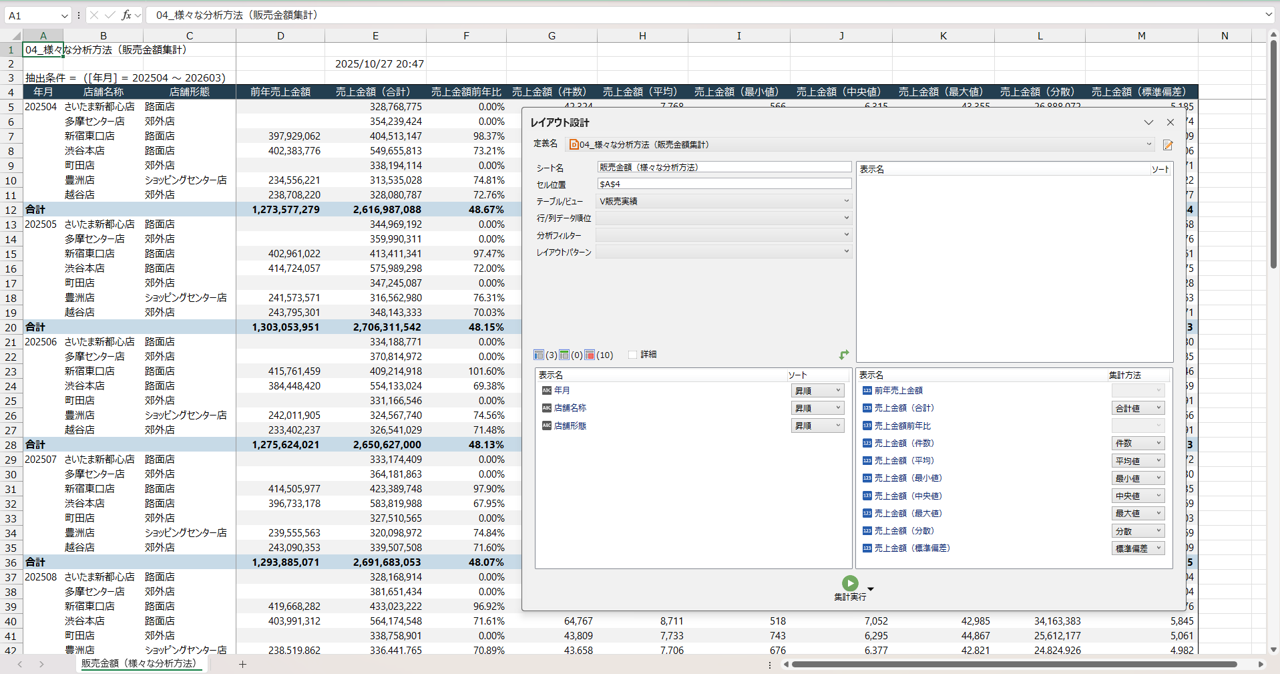

- 様々な集計方法

「Dr.Sum Datalizer」シリーズの集計方法には様々な項目の集計方法があります。

「合計」や「平均/単純平均」はもちろんのこと、データのばらつきを示す「分散」や「標準偏差」、値の「中央値」も基本機能で、かつ”クリック”のみで設定することができます。集計定義やデータ加工時に複雑な計算式の記述、データ出力後のExcelで計算を組み込む(二次加工)の手間も必要ないのです。

統計的な視点でのデータ分析や、品質管理業務でのデータ分析では手軽に集計定義に設定ができるうえ、集計実行時に都度再計算してくれるため重宝する機能ですね。

【主な集計方法の種類】

|

集計方法 |

説明 |

|

合計 |

合計を算出(重複データを取り除くことも可能) |

|

平均 |

平均値を算出(重複データを取り除くことも可能) |

|

最大値 |

最も大きい値を表示 |

|

最小値 |

最も小さい値を表示 |

|

件数 |

データの件数をカウント(重複データを取り除くことも可能) |

|

分散 |

平均値を基準に値のばらつき度合い(データの分散)を算出 |

|

標準偏差 |

平均値を基準に値のばらつき度合い([分散]の値の平方根)を算出 |

|

中央値 |

データの中央の値 |

|

カスタム集計 |

ユーザー定義の計算式や条件付き集計も可能 |

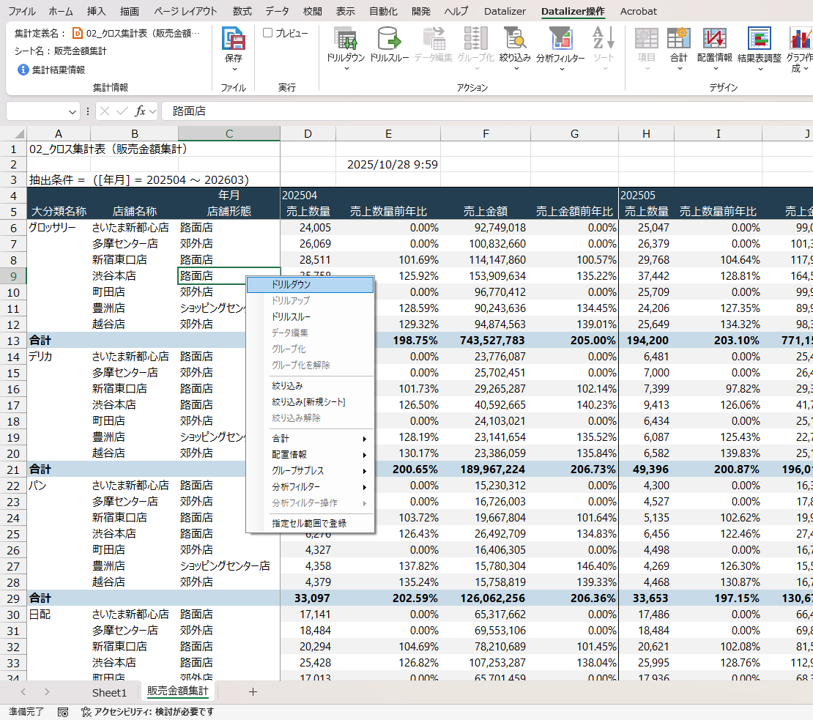

- よりデータを深堀する[ドリルアクション]

[ドリルアクション]は集計表のセルに対して、「もう一歩突っ込んだ集計軸での分析」や「集計値を構成する明細データの表示」する機能です。実施可能な[ドリルアクション]は3種類あります。

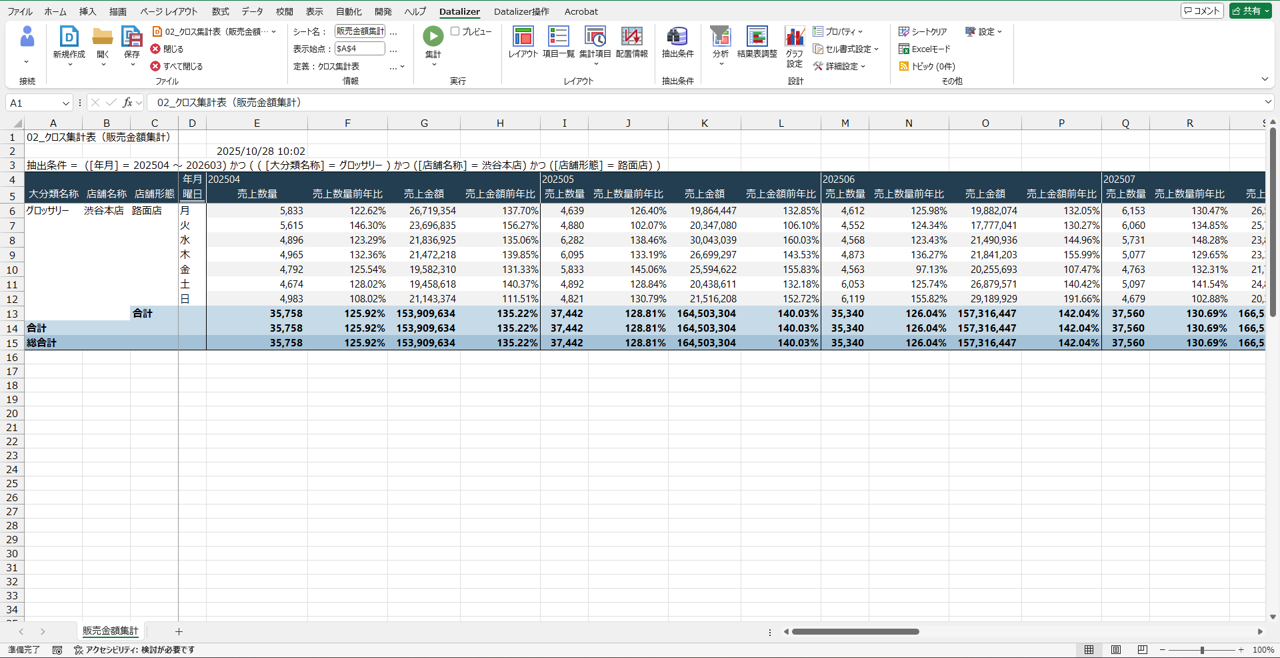

Ⅰ.ドリルダウン

集計後の行項目や列項目に対し、さらに深堀したい軸を指定する操作です。サンプルでは「商品大分類・店舗ごとの月別の売上分析」にて集計後に[ドリルダウン]で「曜日」を指定しました。

そして[ドリルダウン]指定後には再度集計が実行され、「商品大分類・店舗・曜日ごと」でデータ分析が実現できました。

店舗で集計されていた集計結果に対し、指定した店舗で「曜日別」に集計結果を確認することができます。この例からもわかるように[ドリルダウン]のメリットとしては、集計結果から深堀したい軸を指定し「即座にデータを深掘りができる」ことです。部門別の集計結果を「部門・課別」に、ライン別の集計結果を「ライン・機器別」に、…。

まずは大枠でデータの傾向や推移を捉え、必要に応じて[ドリルダウン]を活用して、どんどん気になるデータのデータ階層を深掘りしていく。それによって、複数の集計定義を開き直さず、別階層の集計結果を確認することができるのです!

Ⅱ.ドリルアップ

この機能は[ドリルダウン]で深掘った(下げた)データの集計階層を元の集計階層に戻す(上げる)操作のことを指します。

Ⅲ.ドリルスルー

集計された結果表のポイント(セル)に対し、その「明細データを表示」させる機能です。

集計結果を確認した際に、集計値に疑問を抱くことがあると思います。例えば、

・なぜ前月は売上が上がったのだろう?何が売れ筋でその要因は何だったのだろう?

→ 売上集計から「気になる箇所の売上明細」を確認

→ 理由1 : 期間限定のキャンペーンを実施していた

理由2 : 行楽シーズン関連の商品が売れていた

・先週このラインでいつもより不良数が増えているな…

不良が発生した設備や不良理由から何か対策はできないか?

→ 不良集計から「不良原因の明細」を確認

→ 理由1 : 3か月前に刃を交換した切断機で不良数の発生が多い

対策1 : 繁忙期で生産数も増加傾向で、部品交換時期を「期間」ではなく

「回数」で管理するように運用を見直した

→ 理由2 : 特定の若手社員の操作時に不良が多い傾向

対策2 : 若手向けに定期的に再教育を実施した

[ドリルスルー]は、気になる数値の裏側をすぐに確認できるので、詳細分析や原因追及の際に活用できるケースが非常に多いです。

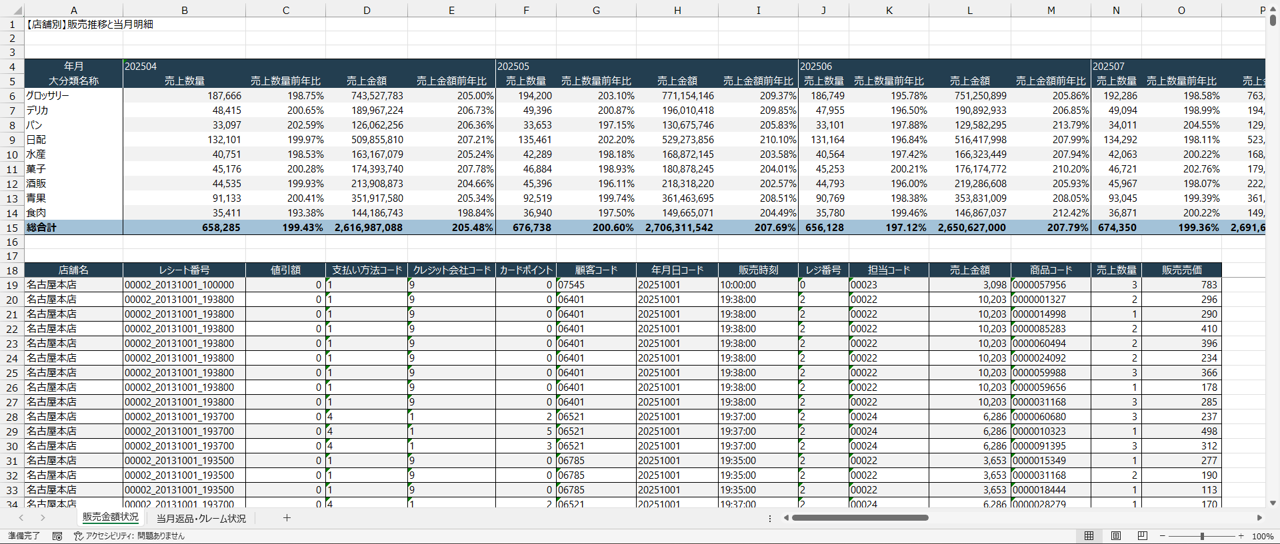

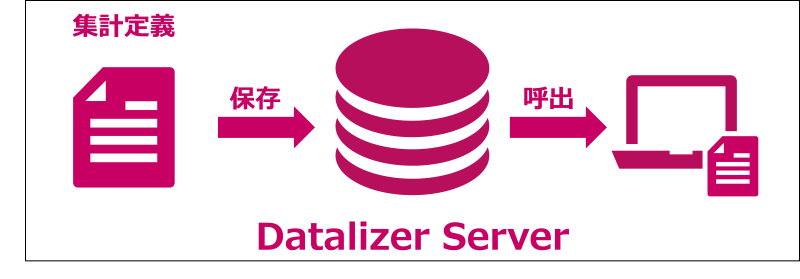

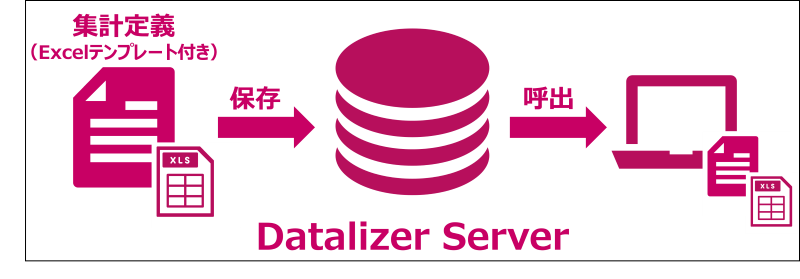

◇ 集計結果の定型帳票化

最後にご紹介するのは[Excelアップロード機能]です。「Dr.Sum Datalizer for Excel」では、作成した集計定義をサーバーへ保存する際に、Excelも併せて保存することもできます。

・通常の集計定義をサーバーへ保存し呼び出すイメージ

・Excelテンプレート付きの集計定義をサーバーへ保存し呼び出すイメージ

お客様からは「Dr.Sum Datalizerから帳票を出力できないか?」と相談を受けることも多くあります。国や会社でフォーマットが決められていたり、今までの運用(レイアウト)を大きく変更したくなかったり、定型的な帳票での運用を望まれる場合は意外と多くありますよね。

ですが「Dr.Sum Datalizer for Excel」で出力可能な形式は前述の通り、「明細表」「クロス集計表」「マルチ表」「結合表」の大きく4種類です。頻繁に定型的なレイアウトでのデータ確認や報告資料とするならば、都度データの二次加工は手間となり運用の大きな障害となりかねません。加えてデータの二次加工は属人化の問題となってくる場合もあります。

そんな時には、予めExcelの関数を埋め込んだり罫線やコメント欄の枠を作成しておいたり、報告書用の「テンプレートファイル」を準備し、Excelファイル付きの集計定義としてサーバーへ保存しておきます。そのExcelファイル付きの集計定義を利用して『定型帳票を1発で出力する』ことができるのです。

・予めExcel関数の埋め込みや報告書用に整えたExcelファイルを用意する

・集計結果が出力されたシートをExcel関数が参照し各シートにデータが埋め込まれる、

また必要に応じて状況や報告内容を手書きで入力する

・「上期」「下期」「通期」等は各シートの対象セルを加算(足し算)することで実現可能

「Dr.Sum Datalizer for Excel」の集計定義をただ出力するだけでは実現できないレイアウトも、Excel関数を用いたテンプレートを活用すれば、定型帳票のように運用することも可能です。

6.最後に

いかがだったでしょうか?

皆さんのデータ利活用業務の促進や、業務効率の改善等、お役に立てる内容はありましたか?

企業の競争力は、「データをどう活用するか」で決まります。Dr.SumとDr.Sum Datalizerを活用すれば、業務効率化・意思決定の迅速化・経営改善を同時に実現可能です。

ご参考としていくつか画面のハードコピーを用いておりますが、データや集計内容は「サンプル」での表示となりますのでご了承ください。実際にデータ利活用やデータ分析を実施するには、実施要件や直面している課題を明らかにし、その内容を元に定義していく必要があります。弊社ではそのようなご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

<本文の注釈>

※1:「Dr.Sum SQL Executor」とは、Dr.Sumのテーブルやビューに対して直接SQLでデータ操作を行うインターフェイスツール

▶ はじめてのIoTシステム活用~IoTシステム導入の難易度とは~

データ分析基盤『Dr.Sum』

基本ガイドブック

筆者

プロフィール

佐藤 諒明 Sato Masaaki

経歴:新卒で入社後、プログラマーとして半年経験を積む。…と同時並行しBI&IoT分野へ新規参入のため、小人数で新規チームを形成する。現在ではチームも大きくなりBI&IoT分野専門部隊の’古参メンバー’としてチームビルディングにも力を入れている。 趣味は飲み会、野球、ゴルフ、釣り 等で、社内には趣味を通じた顔見知りも多いのがささやかな自慢。

お困りごとがありましたら、お気軽にお問合せください。