生産スケジューラ(生産計画システム)の標準的な計画ロジックとは

連載テーマ「生産スケジューラのプラグイン事例」

- Vol.1 生産スケジューラ(生産計画システム)の標準的な計画ロジックとは

- Vol.2 生産スケジューラで材料を使い切る計画ロジック

- Vol.3 生産計画システム(生産スケジューラ)Asprovaのプラグイン事例〜手直し・転用について〜

- Vol.4 生産スケジューラで実現する最適な段取り順序とは

- Vol.5 生産スケジューラ(生産計画システム)で受注生産オーダの納期を遵守する計画ロジックとは

- Vol.6 生産計画システム(生産スケジューラ)Asprovaのプラグイン事例~炉の充填率を上げる~

- Vol.7 生産計画システム(生産スケジューラ)Asprovaのプラグイン事例 ~切り替え段取を計画する~

- Vol.8 生産計画システム(生産スケジューラ)Asprovaのプラグイン事例~スリッティング工程の計画~

実現したい計画ロジックを設定し、生産スケジューラ(生産計画システム)の標準的な計画ロジックとのギャップを示しながら、どのようにプラグインを実装したのかを解説します。

なお、生産スケジューラの計画ロジックは、筆者が熟知しております「生産スケジューラAsprova」のものを引用します。

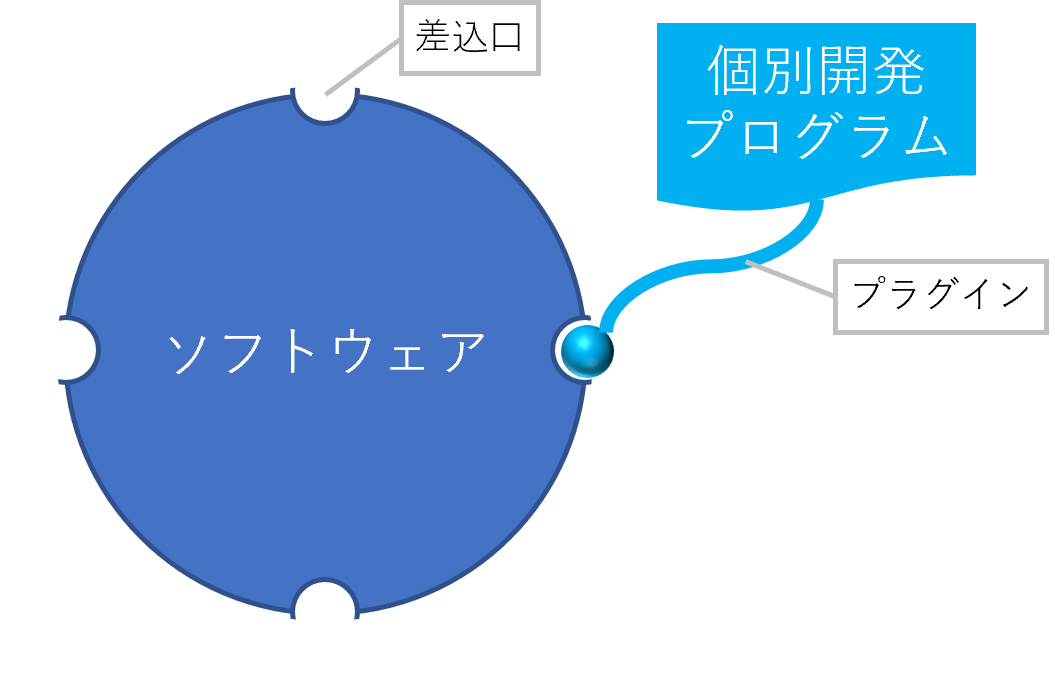

プラグインとは・・・

ソフトフェアの機能を拡張するプログラムの事です。

ソフトフェアに用意されている差込口に、個別開発したプログラムを差し込んで機能拡張します。

ソフトウェアのプログラムを直接変更する「カスタマイズ」と比べて、制限を受けずに機能を拡張できます。

生産スケジューラ(生産計画システム)に関する資料をダウンロードできます

生産スケジューラ(生産計画システム)の計画ロジックとは

生産スケジューラ(生産計画システム)のロジックは大きく3つのステップで構成されています。

- 所要量計算

- 割付け順序決定

- 割付け

所要量計算

まず、計算対象品目を決め、その品目の不足数量を計算します。

部品構成がある場合、製品側の品目から順にさかのぼってください。

計算式は下記になります。

不足数量=需要数量-供給数量

需要:「受注や内示(製品の場合)」・「従属所要(部品の場合)」・「安全在庫」

供給:「在庫」・「入荷予定(購入品の場合)」・「製造指示(内製品の場合)」

不足数量に応じて、製造オーダを作成します。

製造ロットサイズは、「ロットフォーロット」・「固定ロットサイズ」・「期間ロットサイズ」のいずれかから選択します。

割付け順序を決める

複数ある製造オーダを1件ずつ割付けるのですが、その前に割付ける順序を決定します。

- 予め設定したルールに従って、割付け順序を決める

- ルールは任意に設定できる

- 割付けの途中で、割付け順序の入れ替えはできない

割付け

割付け順序に従って、製造オーダを1件ずつ割付けます。

まず、全ての資源に仮割付けをします。

この際、ものづくりにおける様々な制約条件を守って割付けます。

- 制約条件の例:「設備能力」・「治具が余っているか」・「段取り時間」・「工程間の移動時間」

次に、仮割付け結果を評価します。

- 予め設定したルールに従って評価する

- ルールは任意に設定できる

最後に、最も評価値の高い割付け結果を正式採用します。

- 全ての製造オーダが割付くまで、「仮割付け→評価→正式採用」を繰り返す

まとめ

生産スケジューラの標準的な計画ロジックは、「所要量計算」→「割付順序決定」→「割付け」の3ステップで構成されている事を解説しました。

この3つのステップをしっかり把握しシステムを活用しましょう。

筆者

プロフィール

岩島 健裕 Takehiro Iwashima

経歴:

新卒入社後、販売管理システム導入支援(プログラマ)を2年間経験する。その後、10年以上に渡り、生産スケジューラの導入支援に携わる。現在は、導入プロジェクトのリーダとして、ユーザと実装メンバーを繋ぐ役割を担う。

得意技は、生産スケジューラの標準機能では実装できないスケジューリング要件への対応(プラグイン)。設計に留まらず、時にはプログラミングも担当する。

生産スケジューラ『Asprova』

基本ガイドブック

お困りごとがありましたら、お気軽にお問合せください。