プロトタイプ評価方法の注意点について〜生産スケジューラ(生産計画システム)導入で失敗しないために〜

連載テーマ「生産スケジューラ(生産計画システム)導入で

失敗しないための8つのポイント」

- Vol.1 生産スケジューラ(生産計画システム)導入の目的とは

- Vol.2 スコープの明確化とは〜生産スケジューラ(生産計画システム)導入で失敗しないために〜

- Vol.3 生産スケジューラを使った現状の業務運用・管理手法からの脱却

- Vol.4 プロジェクト推進体制の重要性について〜生産スケジューラ(生産計画システム)導入で失敗しないために〜

- Vol.5 自動計画立案時の注意点について〜生産スケジューラ(生産計画システム)導入で失敗しないために〜

- Vol.6 プロトタイプ評価方法の注意点について〜生産スケジューラ(生産計画システム)導入で失敗しないために〜

- Vol.7 生産スケジューラ(生産計画システム)導入支援パートナー選定時の6つのポイント

- Vol.8 生産スケジューラ導入で成功するためのポイント〜生産スケジューラ(生産計画システム)導入で失敗しないために〜

前回は「自動計画と計画手調整の切り分け」について説明しましたが、今回は「計画結果の評価方法」について説明します。

希望する計画を行えるよう要件を洗い出し、対応方針を決定した後にプロトタイプ評価(スケジューラの実際の動きを評価)を行いますが、プロトタイプ評価の方法について、注意すべき点を説明します。

生産スケジューラ(生産計画システム)に関する資料をダウンロードできます

プロトタイプ評価の進め方について

要件定義にて根本となる計画方針を決定し、外部とのインターフェースについて決定します。

その後プロトタイピング手法にて実際のスケジューラの動き、見え方を評価していきます。

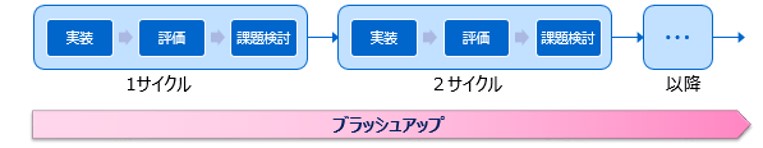

プロトタイピング手法

実働するモデル(プロトタイプ)を早期に製作する手法です。

「実装⇒評価→課題検討」を繰り返し行うことで、段階的に精度を上げていきます。

※一般的に難易度が高いと言われるスケジューリングのルール決めを、机上ではなく実働モデルを使う事で着実に行っていく狙いがあります。

そこで各種計画要件に対して対応方針に問題が無いか、実際の動きに問題が無いか、認識の齟齬が無いか、を確認しつつスケジューラの設定をブラッシュアップしていきます。

各種計画要件に対してのプロトタイプ評価を終え、外部とのインターフェース構築(システムテスト含め)が完成した時点で支援を完了とし、後はユーザにて本稼働まで進めて行くというケースもあります。

そうした場合に、本稼働までに必要な評価方法が2点残っています。

① 全データを用いてイレギュラーケースを含めた全体計画を評価する

② 計画担当者が通常の計画業務に沿って、操作の習熟を深めるとともに、計画業務に問題がでないか評価する

上記2点の評価をユーザのみで行うことは不可能ではありません。

しかし難易度が高いため、本稼働まで到達できない、予定通りの時期に本稼働できない、中途半端な状態で本稼働するといった事例があります。

全データを用いてイレギュラーケースを含めた全体計画を評価する

全ての計画要件を事前に洗い出したとしても、この全体計画評価時に必ず新たな要件や課題が発生します。

新たな要件や課題が発生しなかったプロジェクトは今まで1つもありません。

1つ1つの要件やスケジュール方針に対して設定が完了していたとしても、全データで色々なケースで全体計画を評価した時に、必ず課題が発生します。

[例:**ケース時に工程間の空き時間が発生してしまう、月跨ぎの計画はこうしたい、製造が遅れた場合の再計画方法をこうしたい、など]

支援が無い場合、課題発生時に一度評価がSTOPしてしまいます。

計画担当者が通常の計画業務に沿って、操作の習熟を深めるとともに、計画業務に問題がでないか評価する

実際に計画担当者がスケジューラを操作し、計画業務に問題が無いか確認する期間が必要です。

必ずここでも新たな要件や課題が発生します。

[例:手動調整後の再計画時はこうして欲しい、計画調整時に必要な情報を追加で表示したい、データインポート時に注意情報を確認する画面が欲しい、運用手順に沿ってメニューを変更したい、新規品目や設備追加時の登録方法を簡易的にしたい、など]

こちらに関しても、支援が無い場合は一度評価がSTOPしてしまうことがあります。

プロトタイプ評価時の評価者について

「プロジェクト推進体制の重要性」の回でも説明しましたが、計画担当者の方も必ずプロトタイプ評価に参加してもらいましょう。

現状の計画方法と変えるため、または計画方法を標準化するため、またはまだ経験が浅いため、などの理由で、あえてプロジェクトに計画担当者の方をいれないケースがあります。

しかし、運用テストや本稼働時から計画担当者の方に操作してもらった場合に、以下のような問題が発生することがあります。

- これができない。で終わってしまう。ではどうするかの議論に参加しない、またはできない。

- 計画要件の考慮漏れケースが発生する

- こういった情報も見たいなどの要件が多発する

- 一緒に作り上げていく感覚が無いため、否定的な考え方となる

遅くとも、全体計画の評価タイミングからは必ず計画担当者の方も参加して頂くようにしましょう。

まとめ

プロトタイプ評価と言っても、様々な評価方法があります。

まずは必要なプロトタイプ評価方法を理解しましょう。

そしてどの評価時点でも必ず新たな要件や課題が発生することを認識し、導入スケジュール、導入体制、導入支援方法に問題が無いか確認しましょう。

生産スケジューラの導入手順についてまとめた資料をダウンロードいただけます

筆者

プロフィール

山原 研佑 Kensuke Yamahara

経歴:

入社以来生産管理業務のスクラッチ開発を経て、生産スケジューラ(asprova)に携わり約10年。

20サイト以上の導入経験があり、現在は生産スケジューラ(asprova)専任グループのリーダとして活躍中。

提案活動や、導入プロジェクトの責任者としてレビューを担う傍ら、SEの育成に力を入れている。

書籍:Asprova解体新書~生産スケジューラ使いこなし再入門~(高橋邦芳様著/日刊工業新聞社出版) の主役:山原正夫(仮名)という役名で出演。※人物像とは異なります 趣味は、サッカー(現在地域のチームに所属)、フットサル、海外サッカーの観戦 高校時代にテニスで全国大会出場の経験もあり、スポーツ全般を得意とする。

生産スケジューラ『Asprova』

基本ガイドブック

お困りごとがありましたら、お気軽にお問合せください。